春夏季是蚊媒传染病和肠道传染病高发季节,五一假期将至,人员流动性增加、聚集性活动增多,加大了登革热、疟疾等重点传染病传播和输入风险。为度过一个健康、愉快的假期,这份传染病防控提醒请查收!

一、虫媒传染病防控

1.登革热

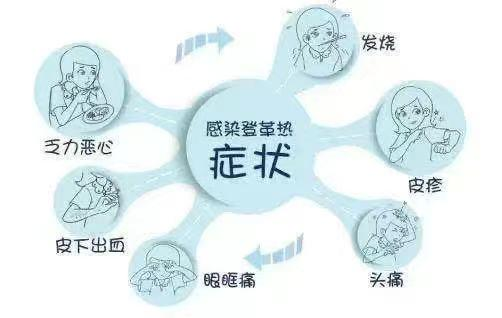

登革热是由登革病毒引起的,通过伊蚊(花斑蚊)叮咬在人群中传播,登革热疫区主要分布在热带和亚热带地区,登革热的典型症状可以归纳为:高热、“三红”、“三痛”、皮疹。突发高热,体温可升至39℃,甚至40℃。三红,即面部、颈部、胸部潮红;三痛,即剧烈头痛、全身关节痛、肌肉酸痛;皮疹表现为四肢躯干或头面部,出现充血性皮疹或点状出血疹。

2.疟疾

疟疾是一种以寒战和高热为主要症状的疾病,我国民间俗称“打摆子”。疟疾是经按蚊叮咬或输入带疟原虫患者的血液而感染疟原虫所引起的虫媒传染病。本病主要表现为周期性规律发作,主要症状为寒战、高热、大汗、头痛、四肢酸痛和乏力等,可引起贫血和脾肿大。疟疾在一定的潜伏期后,症状会反复出现。严重时,疟疾能引发贫血、低血糖、急性肾功能衰竭或急性肺水肿等并发症。

3.发热伴血小板减少综合征

发热伴血小板减少综合征,简称SFTS,是一种由新型布尼亚病毒(又称“大别班达病毒”)引起的传染病,主要通过蜱虫叮咬传播,所以也被称为“蜱虫病”,也可能通过接触患者的血液、体液、呼吸道分泌物等传播。该病的潜伏期一般为7~14天,临床表现以发热(多在38℃以上)、血小板减少、白细胞降低为主要特征,可伴有恶心、呕吐、头痛和肌肉酸痛等。人群普遍易感,在山区、丘陵及林地等地方性流行区域生活生产的居民、劳动者,以及赴该地区户外活动的旅游者感染风险较高。

主要预防措施:前往东南亚、南美洲、非洲等登革热、疟疾等蚊媒传染病流行区时,需携带好蚊帐、驱蚊剂等防蚊物品。避免在蚊虫活动高峰期(如黄昏和夜晚)到户外活动,户外活动时穿浅色长衣长裤,裸露的皮肤可涂抹蚊虫驱避剂,特别是耳后、颈部等部位。住宿时关好纱门、纱窗,依据情况使用蚊香或灭蚊气雾剂等。到野外活动时,穿长袖衣裤、扎紧裤腿,尽量避免在草地、树林等环境中长时间坐卧,必要时在裸露皮肤涂抹避蚊胺等蚊虫驱避剂。户外返回后仔细检查衣物、宠物,防止将蜱虫等带回家,被蜱虫叮咬出现红肿热痛反应时应及时就医。

二、肠道传染病防控

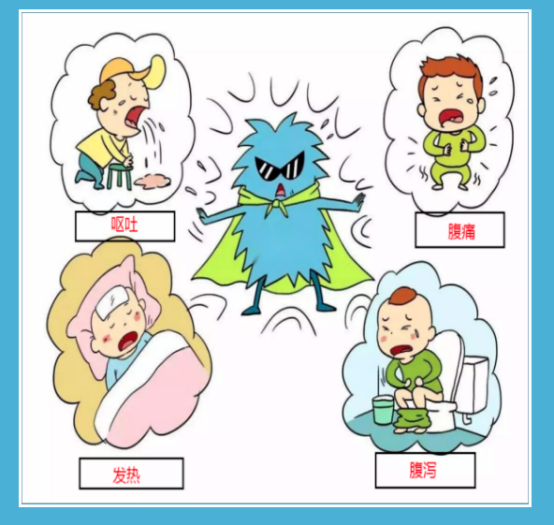

夏季高温易导致食物腐败,霍乱、细菌性痢疾等肠道传染病高发,症状以腹泻、呕吐为主,严重时可引发脱水。要注重饮食饮水卫生,选择正规、卫生条件好的饭店或餐馆用餐,不食用来历不明、变质、变味食品及病死禽畜或腐败变质食物;不采集、不食用野生蘑菇和野生动植物。饮用开水或瓶装水,不饮用未经消毒的自然水源。制作食物时,做到生熟分开加工、盛放,肉类食物煮熟煮透,特别是烹饪甲鱼等水产品时要防止交叉污染。

三、呼吸道传染病防控

尽管新冠整体处于低流行水平,但假期人员流动可能增加传播风险,新冠病毒与其他呼吸道病原体(如流感、肺炎支原体)可能交替流行,需持续警惕。乘坐飞机、火车、轮船等公共交通工具或进入影剧院、商场、餐厅等环境密闭、人员密集场所时,科学佩戴口罩,注意与他人保持安全社交距离。坚持勤洗手,使用肥皂或洗手液在流动水下洗手,或使用含酒精的免洗洗手液;避免用未清洁的手触摸口、眼、鼻。

假期期间,公众应提高警惕,落实个人防护,一是关注疫情动态。建议公众在出行前,密切关注目的地传染病疫情动态和相关部门发布的防控信息提示,提前做好防范,合理安排出行计划。二是做好健康监测。出行前、返程后应做好自我健康监测,假期出行前出现发热、咳嗽、腹泻等症状,建议暂缓出行计划,返程后出现异常症状及时就诊,并告知医务人员近期旅行史和动物接触史等。同时,做好个人防护,避免将疾病传染给家人尤其是老人和孩子。三是做好旅途防护。可准备适当的个人防护用品,旅途中做好防蚊防蜱叮咬、不接触疫源动物及产品等防护措施,注意饮食饮水卫生。如出现发热、咳嗽、腹泻等症状,应停止旅行活动并及时就医,避免参加集体活动或前往人群密集场所。

转发自平顶山疾控

健康教育

健康教育